連載

一覧細胞を科学する;棘皮動物ヒトデ胚の細胞研究は何を生み出すか【第4回】

金子 洋之(かねこ ひろゆき) 慶應義塾大学名誉教授

(4)細胞の意思

本項では、考察を主体とする細胞機能の研究について言及する。表題に示す「細胞の意思」に関する研究は、ヒトデの胚や幼生を用いた実験研究とは全く様相を異にしている。細胞に意思があるという発想は、団まりな氏(階層生物研究ラボ)のオリジナルである(NHKブックス、2008年)。団まりな氏は、一緒に行っていた「高次生命現象理解のための細胞行動データベース作成」プロジェクトの中で、細胞の意思について考えておられたと思う。残念なことに、団まりな氏は他界された。本研究は、後を継ぐ形での研究の立ち上げとなっている。

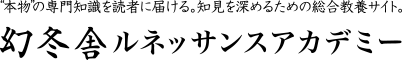

生命科学研究では、分子生物学がメインアプローチとなる。この状況に基づいて、生命を“機械論的”に捉えるスタンス(機械論的センス)はリスペクトされ、研究者間に広く普及している。一方、人間の性質や特徴を当てはめて、人間以外の対象を “擬人的”に捉えるスタンス(擬人的センス)が存在する。「細胞は周囲の変化を感じ、これに自身が対応できることも知っており、その思いに従って適正な手段を興じ始める」などは、擬人的センスが満載である。機械論的センスでは、「外部のリガンドが細胞の受容体に結合すると、特定のシグナルカスケードに従い、特異的な分子反応が細胞質内で生じ、細胞行動として表出される」となる。両者の違いを、以下のように述べることができる。機械論的センスでは解析はより詳細になり、生命に対する思考は関連分子(群)の特性を深く狭く探っていく還元的方向に向かう。このとき、分子(群)と生命現象の関係が記述され、その中で細胞の存在が割愛される場合もある。一方、擬人的センスでは、主語が常に細胞である。この場合、一つの主語から生命現象や細胞行動の意味や目的を統合的に捉える方向に思考がセットされ、言い切り型のシンプルな記述になっていく(具体例は、後述する)。

サイエンスの世界では、擬人的センスは御法度との暗黙の了解がある。呼応するように、サイエンスでは、how(どうして?)は良いが、why(何故?)は問うてはいけないと、どこかで聞かされたのではなかろうか。根拠として、why(何故?)は主観的な考えに支配されがちであり、状況証拠からの推論の範疇でしか答えは得られず、サイエンスにとって致命的であることが考えられる。しかしながら、研究者にとっても、why(何故?)という疑問が心に存在していない筈はない。そもそも、why(何故?)は、目的や意味について問う疑問詞である。それゆえ、前段で示したような、擬人的センスと密接に連動する。生命科学における細胞機能の理解において、その目的や意味を正確に捉えることを目指し、擬人的センスを新たな方法論として積極的に活用する挑戦を行う価値はあると思われる。興味深いことに、多様な分子群の相互作用を解析する先端の免疫科学においても、擬人的センスに立脚して、関連分子群の機能目的を浮き彫りにさせる記述が行われている(図1)。

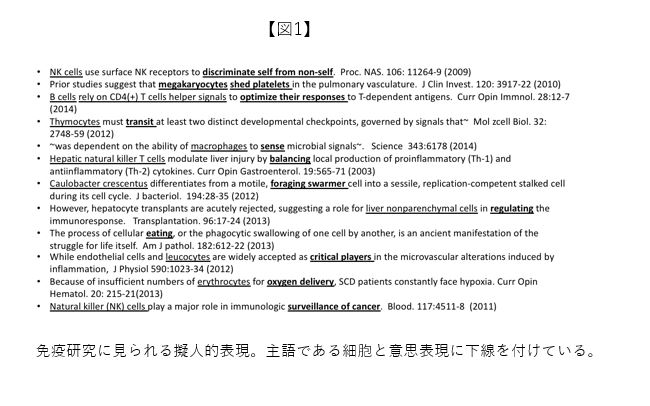

次に、「細胞の意思とは何か」、「細胞の意思を問うて何が分かるか」という点に関して、具体的な例を挙げて考えを述べる。題材として、ヒトデ胚再構築における外胚葉細胞と中内胚葉細胞の選別現象を取り上げる(図2)。この研究では、発生初期の胚葉を構成する細胞に焦点を当て、細胞選別能の有無、それに関する胚葉細胞の動的な特性を解析した。前回に言及した予定胃細胞の細胞選別と異なり、胚葉の構成細胞を生きたまま特異的に標識する薬剤は見出せなかった。そこで、予定中胚葉は胚体の後方から出現することに着目し、丸ごとの胚体を赤、或いは緑の蛍光物質で別々に標識した後、それぞれを後方部と前方部に切り分け、再構築の材料とした。48時間にわたって再構築を進行させたところ、中内胚葉細胞は胚体の内側に、外胚葉細胞は外側に配置することが観察された。この結果から、外胚葉と中内胚葉の細胞は互いを識別する能力があり、正常胚と同様に正しく配置することが示された。

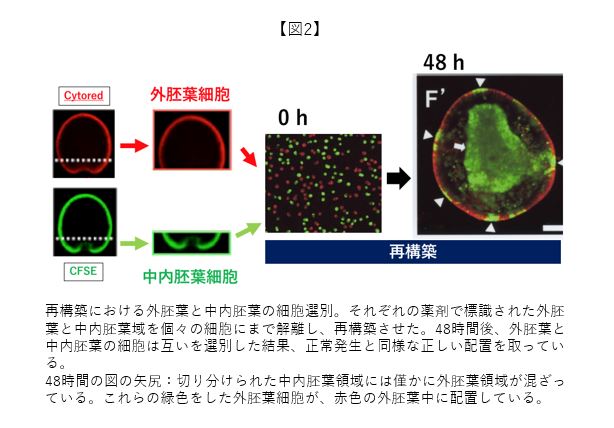

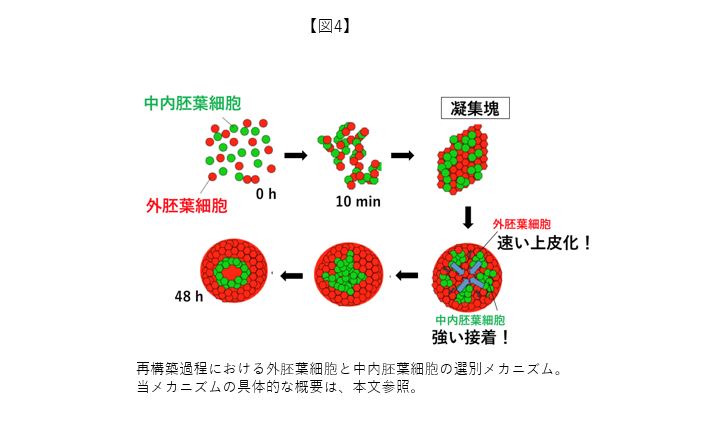

続いて、再構築における両胚葉間の細胞選別メカニズムを知るために、胚葉細胞の動的特性を個別に解析した(図3)。具体的には、両胚葉の解離細胞をそれぞれ別々にシャーレに播種して行動を観察したところ、以下の二つの興味深い事実が見出された。(i)接着力の強さ:中内胚葉細胞>外胚葉細胞、(ii)上皮化の速さ:中内胚葉細胞<外胚葉細胞。これらの特性をもとに細胞選別メカニズムは、中内胚葉細胞は外胚葉細胞より互いに強く接着して凝集塊の芯となり、取り残された外胚葉細胞は外側に存在せざるを得なくなると説明できる。一方、外側の外胚葉細胞では上皮化が進行し、内部に中内胚葉を含んだ状態で表層が円滑になる。このようにして、細胞選別は成立し、48時間の状態に到る(図4)。なお、生物物理学な観点からは、異なった接着力や細胞サイズをパラメーターとして細胞選別のモデル構築も可能である。細胞の意思を問わなければ、分子メカニズムでの理解が、この現象における最終的な解析目標となる。

一方、細胞の意思研究では、細胞レベルで明らかになった再構築過程での胚葉細胞の動的特性に注目し、擬人的センスに基づいて以下のように考察を進める。観察された細胞行動の中にどのような目的が含まれているかが知りたいことになる。ここで注意すべきは、その目的に対する細胞のアプローチ(=方法)を目的と区別することである。中内胚葉細胞に見られた同種細胞間での接着の強さは、方法であって目的ではない。図4で示したように、内中胚葉細胞は互いに強く接着し合うことで、凝集塊中の内部に位置するようになる。言い換えれば、凝集塊の内部に位置取るために、強く接着している。この文中の「〜ために」は細胞行動の目的であり、再構築過程での中内胚葉細胞の意思となる。一方、再構築過程で外胚葉細胞は迅速に上皮化した。上皮化とは、細胞同士が隙間なく接着しながら形成されるシート状構造に、オモテ(外側)とウラ(内側)といった極性を形成することである。前述したコンテクストに落とし込めば、再構築過程における外胚葉細胞の意思は、上皮化することにより、外部環境から身体の内部を隔てる境界となることと捉えられる。

擬人的センスに立脚して細胞の意思をより深く考察するためには、細胞の意思とは何かについて適正に規定しておく必要がある。私たち人間の意思と細胞の意思はどう違うのだろう?素朴で断片的なアイデアだが、人間の意思では、意識、感情、意志、記憶など諸要素が交錯しているゆえ、複雑だし、ある意味豊かでもある。一方、細胞の意思にも、人間の意志の様に諸要素はあるのだろうか?細胞の意思には、感情のような情感的な要素はなく、中心骨格となる目的ファーストといった “素の状態”で意思が成立しているのかもしれない。しかし、記憶と意志はありそうに思える。人間の“こころ”に関する心理学や哲学領域の多様な研究成果と擦り合わせを行いつつ、細胞の意思の考察を丁寧に進めながら、その特性を明らかにする必要があると考えている。同時平行的に、細胞の意思にはどのようなものがあるのか調査することも視野に入れており、細胞の意思データベース(Cell Mind Database: CMDB)作成の緒についている。